-

广州地化所研究揭示蒙古鄂霍茨克造山带大规模弯曲驱动地壳增厚与岩浆弧迁移

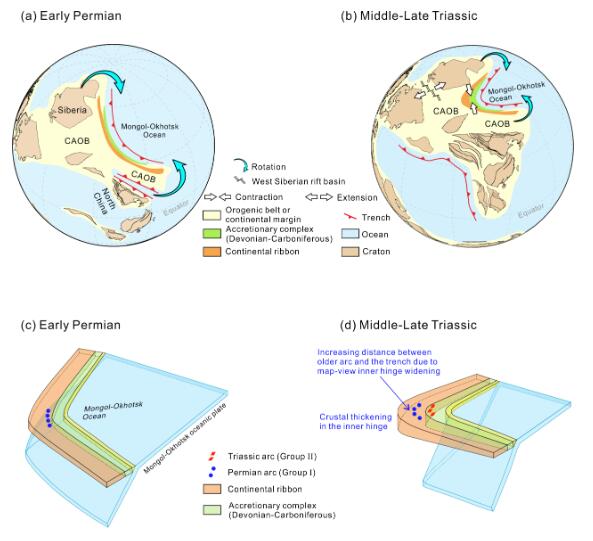

全球汇聚板块边缘造山带常常发生不同程度的弯曲,形成弧形展布的山弯构造(orocline),影响着造山带的古地理格局、深部地球动力学过程及浅表地形起伏。山弯构造的形成演化,涉及到整个造山带沿着铅直轴的大规模弯曲,其弯曲过程中的应变协调机制对于理解汇聚板块边缘四维动力学演化及浅表地形地貌演变具有重要指示意义。传统研究主要基于中小尺度构造解析反演山弯构造形成演化过程中的应变协调机制,但在整个地壳乃至岩石圈尺度如何响应造山带的大规模弯曲一直缺乏有效的限定手段。近年来,基于地球化学大数据分析提出了一系列地壳古厚度重建指标,为深化这一研究带来契机。 国科大博士生、来自中国科学院广州地球化学研究所的令佳琪同学,与国科大博士生导师、广州地化所李鹏飞研究员、袁超研究员及其合作者,以蒙古山弯构造为研究对象,利用岩浆岩la/yb比值,重塑其弯曲过程中转折端地壳厚度演变轨迹,并在此基础上揭示了俯冲带大规模弯曲过程中的应变协调机制及其对岩浆弧时空演变的影响。蒙古山弯构造位于中亚造山带中东部,呈向东开口的u型几何学形态,涉及近6000 km安第斯型俯冲体系~180°的弯曲,是全球规模巨大且弯曲程度最高的...

2025-01-13 -

遗传发育所戴建武团队揭示脊髓损伤后室管膜细胞和星形胶质细胞的谱系命运可塑性

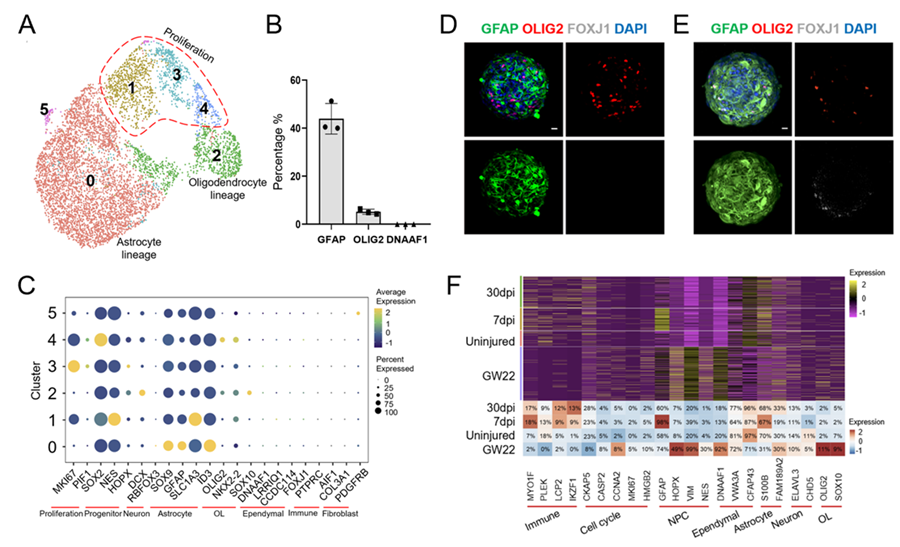

在脊髓损伤的研究中,戴建武研究组通过实验研究了室管膜细胞和星形胶质细胞在损伤后的谱系命运可塑性。研究表明,这些细胞在脊髓损伤后不仅能够参与修复过程,还能够重新分化成神经元或其他类型的细胞,从而在一定程...

2025-01-10 -

遗传发育所丁梅团队在电突触形成调控机制方面取得新进展

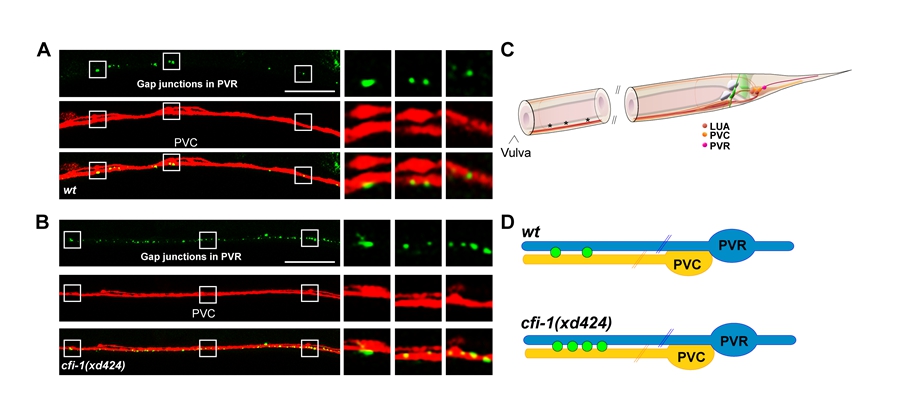

丁梅研究组在近期的研究中揭示了 cfi-1 基因在调控 c. elegans 中 pvc-pvr 神经元电突触形成中的关键作用。通过对 cfi-1 基因缺陷和过表达的细胞株进行实验,研究人员观察到 c...

2025-01-10 -

国科大粒子物理团队与合作者完成重子衰变中“李杨”参数的精确测量

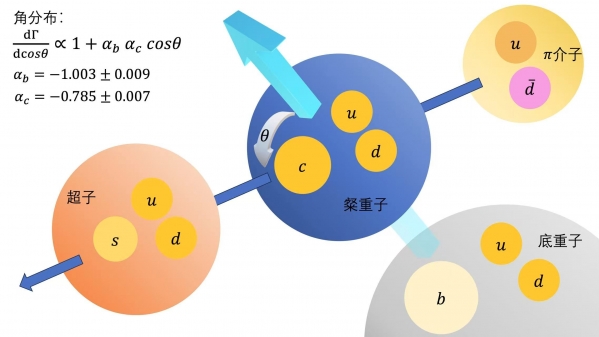

近日,中国科学院大学与华中师范大学、北京大学的科研人员组成的联合研究团队基于欧洲核子研究中心大型强子对撞机底夸克实验(简称lhcb实验)主导完成了迄今最精确的重味重子衰变参数测量,为理解重子衰变基本对称性破坏提供了重要的实验信息。相关研究成果于2024年12月30日在线发表于《物理评论快报》(physical review letters)。 基本对称性破坏机制是粒子物理学领域中的一个核心科学问题。早在1956年,李政道和杨振宁提出了一个革命性的设想:在弱相互作用中,宇称变换对称性(p)并不守恒,并提出了可行的实验验证方案。这一贡献让他们在1957年荣获诺贝尔物理学奖。次年,吴健雄团队在钴-60衰变实验中证实了这一理论。 然而,在当时,无论从理论基础还是已有实验结果来看,科学界普遍认为电荷共轭-宇称联合变换对称性(cp)是严格守恒的。直到1964年,克罗宁(j. w. cronin)和菲奇(v. fitch)等物理学家在k介子衰变中首次发现了cp对称性破坏现象,表明正粒子和反粒子的演化规律存在显著差异。这一发现使克罗宁和菲奇在1980年获得诺贝尔物理学奖。cp破坏是产生宇宙中...

2025-01-10 -

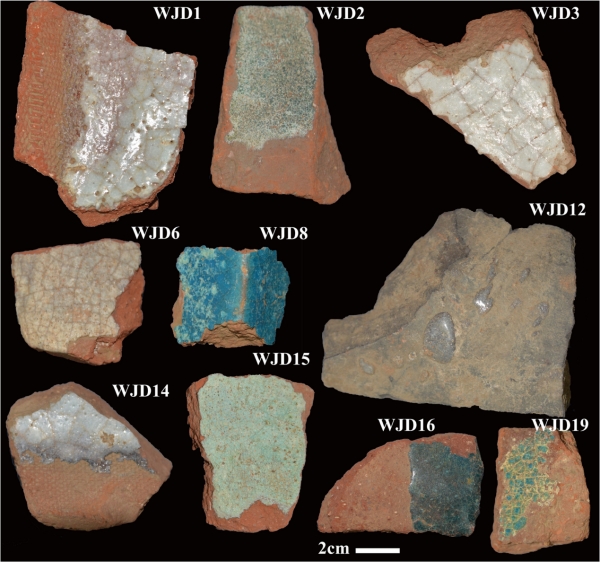

人文学院罗武干课题组合作参与西藏温江多出土吐蕃时期釉面砖瓦研究取得新进展

近日,中国科学院大学人文学院罗武干教授课题组与陕西省考古研究院和西藏自治区文物保护研究所合作,对温江多遗址出土吐蕃时期的釉面砖瓦开展科技考古研究。成果发表于国际著名科技考古研究期刊archaeometry。 使用釉面砖瓦是中国古代高等级建筑形制的重要组成部分,迄今已有诸多古代中原地区釉面砖瓦的科技考古研究成果发表。相比之下,目前对西藏地区出土古代釉面砖瓦的制造技术及其原料来源等问题,仍知之甚少。 温江多遗址位于西藏自治区拉萨市曲水县才纳村,包含吐蕃宫殿和佛教寺庙遗迹,与布达拉宫、大昭寺、小昭寺和桑耶寺一起,构成了拉萨河流域吐蕃都城文化遗产综合体。2021–2022年,陕西省考古研究院和西藏自治区文物保护研究所对该遗址进行了考古发掘。总发掘面积1020平方米,共出土文物标本825件。碳十四测年结果显示,中央区沉积物中的木炭样品年代为668–874年,而西南佛塔基座夯土中夹筑的灌木枝样品测年结果为686–888年。 考古学家发现,温江多的石碑与拉萨唐蕃会盟碑基本相同,体量略大,庑殿顶及龟趺与中原同类高等级石碑相似,无字特征与唐乾陵和唐定陵的无字碑异曲同工。出土釉面砖瓦在形...

2025-01-09 -

“工程哲学五论”入选“中国哲学社会科学领域十大原创理论”

2025-01-08 -

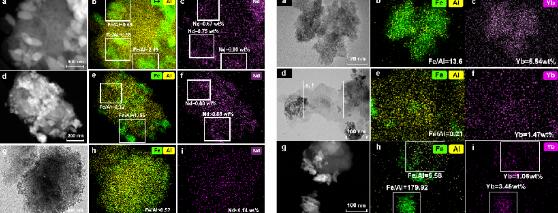

广州地化所研究揭示铁(氢)氧化物-黏土矿物复合体对离子吸附型稀土元素富集-分异的制约

华南离子吸附型稀土矿床是全球最重要的中重稀土资源基地。揭示稀土元素的富集-分异机制,对该类稀土矿床的找矿勘探和高效开采具有重要意义。已有研究发现,在离子吸附型稀土矿床中,黏土矿物是稀土元素的主要载体矿物,但黏土矿物主要以静电引力吸附稀土元素,不会导致其分异。事实上,华南红壤中存在大量的铁(氢)氧化物微-纳米颗粒,并与黏土矿物形成复合体。目前,关于二类矿物对稀土元素富集-分异作用的贡献等研究尚未见报道。 为此,中国科学院广州地球化学研究所矿物表面物理化学学科组对广东仁居离子吸附型稀土矿床开展系统研究,发现风化壳中的黏土矿物以伊利石、高岭石和埃洛石为主,铁(氢)氧化物主要为水铁矿、针铁矿和赤铁矿,二类矿物形成了复合体。从半风化层到表土层,复合体的物相组成从长石/伊利石-水铁矿/针铁矿向高岭石/埃洛石-针铁矿/赤铁矿转变,最终在表土层形成高岭石-赤铁矿复合体。在复合体中,稀土元素主要以离子交换态和铁氧化物结合态存在。其中,离子交换态稀土元素占较大比例,但没有表现显著分异,而铁(氢)氧化物结合态则明显富集中重稀土,同时晶态铁(氢)氧化物结合态的中重稀土富集程度更高。模拟实验进一步发现...

2025-01-06 -

广州地化所研发了一种可持续性的非生物—生物还原脱氯修复技术

2025-01-03 -

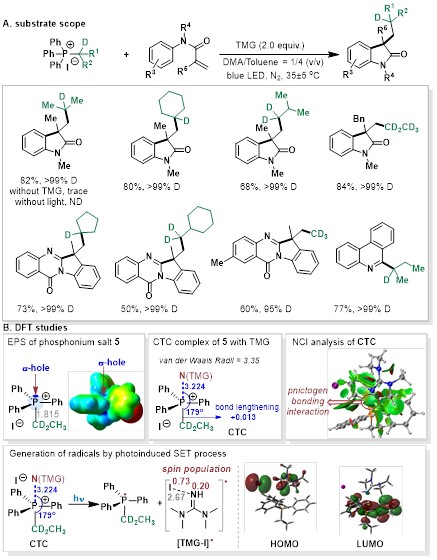

化学科学学院陈祥雨/汪志祥团队:基于磷键作用氘代烷基鏻盐在光促自由基反应中的应用

氘代分子的引入在医药领域备受关注,因氘取代氢可改变药物的药代动力学特性,增强代谢稳定性,从而提升疗效并降低毒性。此外,氘代化合物在反应机制研究、结构鉴定、药物代谢分析及有机发光二极管性能改进中应用广泛。近年来,采用稳定、成本低廉且易于获取的氘试剂的合成策略愈发受到关注,因其能实现高氘含量和精准位置控制的氘引入。然而,目前缺乏稳定、成本可控、易合成的多样氘代烷基试剂限制了高氘含量和区域选择性氘化反应的进一步发展(图1a)。光诱导的自由基反应对立体障碍相对不敏感,官能团兼容性好,并能够通过与多个不饱和键的自由基加成形成各种c-c键。发展自由基氘代烷基化试剂并实现其在光促自由基反应中的成功应用,将为有机分子中氘源的引入提供有效的方法。 图1. 氘带烷基化试剂的发展 中国科学院大学(以下简称“国科大”)陈祥雨团队一直致力于基于“空穴作用(如磷键)”自由基试剂与催化体系的设计和应用。基于此,该团队采用氢-氘交换策略成功制备了系列氘代烷基鏻盐,作为磷键供体,通过磷键诱导的电荷转移复合物策略,在无需光催化剂或过渡金属的条件下实现了系列自由基氘代烷基化反应,解决了以往难以实现 d1...

2024-12-27 -

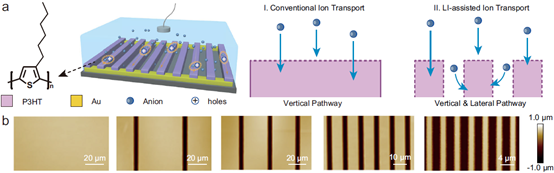

化学科学学院张凤娇课题组在高性能有机电化学晶体管方面取得重要进展

有机电化学晶体管(oect)通过电场调控离子注入有机半导体薄膜,实现体相的离子-电子耦合传输,具有低工作电压、高跨导和良好生物相容性等特点,广泛应用于健康监测、可穿戴电子以及脑机接口等生物电子学领域。然而,由于离子迁移速度与载流子传输速度之间的不匹配,尽管oect具有较高的放大能力(g m),但其响应时间(τ)较慢,限制了器件在快速响应如生理电信号传感中的应用。因此,如何优化离子-电子耦合过程,打破放大能力与响应时间的制约关系,仍是当前该领域研究的核心挑战。 在国家自然科学基金委、中国科学院和北京市的支持下,国科大化学科学学院张凤娇课题组提出了侧边离子注入辅助的离子电子混合传输调控策略,构建了放大能力与响应速度协同提升的高性能有机电化学晶体管。该工作通过半导体薄膜的条状微结构化,主动创建侧边离子注入通道,实现垂直和水平方向协调调控的离子-电子耦合传输。研究发现,侧边离子传输通道的创建可以有效降低离子注入过程中的势垒,为实现均匀掺杂和快速的氧化还原过程提供了更高效的离子动力学途径。通过精准调控侧边离子注入的面积比例( rol )可以调控电荷传输性能,器件放大能力与响应速度的性能...

2024-12-27